Wie die nigerianisch amerikanische Künstlerin Wura-Natasha Ogunji Schönheit im Alltäglichen findet

Die Künstlerin hinter unserer neuen Artist Edition zeigt uns, was Lagos so besonders macht

Gibt es eine universelle Suche nach dem richtigen Weg im Leben? Wir entdecken Lagos’ pulsierendes Herz mit Wura-Natasha Ogunji, der Künstlerin hinter unserer neuen Artist Edition, deren Erlöse an Frauen in Not gespendet werden.

Wie oft beginnst Du Interaktionen mit Fremden – begrüßt sie herzlich oder lächelst sie spontan an – ohne Angst zu haben, als komisch oder, schlimmer noch, unangenehm abgestempelt zu werden? Für die bildende Künstlerin, Fotografin und Performerin Wura-Natasha Ogunji kam die Offenbarung der Schönheit solch unscheinbarer Begegnungen nicht in den USA, wo sie aufgewachsen ist, sondern im pulsierenden Herzen von Lagos, der bevölkerungsreichsten Stadt Afrikas, in der fast 15 Millionen Seelen leben und sich damit deutlich von ihrem früheren Wohnsitz in Austin unterscheidet. Lagos ist zwar unglaublich groß und voller Energie, und doch nimmt Ogunji die Stadt paradoxerweise auch als klein und eng miteinander verbunden wahr – als einen Ort, an dem Individuen kollektiv „sich umeinander kümmern“.

Nachdem sie sich im Heimatland ihres Vaters niedergelassen hatte, eröffnete Ogunji ihren experimentellen Kunstraum The Treehouse im Jahr 2018 im Stadtteil Ikoyi und leitete damit ein neues Kapitel in ihrem Oeuvre ein: Zeichnungen und originellen Stickereien, auf denen sich handgenähte Teile auf Transparentpapier mit perlmuttartigen Tinten und einem durchscheinenden Glanz vereinen. Darüber hinaus erstreckt sich ihre Arbeit auf maskierte Inszenierungen im urbanen Umfeld. Ihr jüngster Auftritt in der Londoner Tate Modern, ihre Teilnahme an der Sydney Biennale und ihre Aufnahme in das Pariser Museum of Modern Art unterstreichen die Aufmerksamkeit, die sie auf der Weltbühne erhält. Sie fungierte auch als Künstlerin und Kuratorin für die 33. Biennale von São Paulo, wo ihre Performance Days of Being Free erstmals vorgestellt wurde.

Ogunjis Zeichnung „The one where it’s spring“ war Inspiriert von Djibril Diop Mambétys Film Touki Bouki über einen Kuhhirten und seine Freundin im Senegal, die sich auf eine waghalsige Reise begeben, um per Boot nach Frankreich zu fliehen. Ogunjis Interpretation der wichtigsten Szene des Films – in der der Kuhhirte verzweifelt auf das abfahrende Boot zusprintet, seine Freundin bereits an Bord, aber nicht rechtzeitig dort ankommt – symbolisiert nicht nur ein verpasstes Schiff, sondern auch eine Abweichung von dem des Charakters beabsichtigte Lebensweg. Dies ruft bei Ogunji eine tiefere Reflexion hervor und lässt sie die schwer fassbare Natur des richtigen Lebenswegs in Frage stellen – können wir jemals wirklich auf diesem Weg sein? Ogunji teilt ihre Gedanken aus ihrer Wahlheimat Lagos und lädt uns ein in die Besonderheiten, die die Stadt so individuell machen und die wiederum den Verlauf ihrer Karriere geprägt haben.

Du bist in den USA aufgewachsen, mit einer amerikanischen Mutter und einem nigerianischen Vater. Wie hat Deine Doppelidentität Dich als Person und als Künstlerin geprägt?

Meine Mutter hatte eine radikale Weltanschauung – sie stellte die Welt oft in Frage – und wir wuchsen in einem sehr kreativen Umfeld auf. [Ogunjis Bruder und Schwester sind ebenfalls Künstler.] Wir hatten auch eine sehr breite religiöse Erziehung – meine Mutter wurde katholisch erzogen und konvertierte zum Judentum – und lernten viele Perspektiven kennen. Da ich einen nigerianischen Vater hatte und dann hier lebte, wurde mir klar, dass es verschiedene Arten gibt, auf der Welt zu leben. In den USA herrscht das Gefühl, dass man jeden Teil der Welt kennen kann und dass alles, was man nicht weiß, in sein eigenes Verständnis übersetzt werden kann. Aber als ich hier lebte, mit nigerianischen Wurzeln, wurde mir klar, dass manche Dinge an anderen Orten einfach keinen Sinn ergeben. Diese Perspektive ist als Mensch auf der Welt und auch in meiner kreativen Arbeit wirklich wichtig, weil sie es mir ermöglicht, verschiedene Dinge auszuprobieren und darüber nachzudenken, wie sie an verschiedenen Orten landen. Außerdem erweitern sie mein Denken. Das ist sehr befreiend.

Welche besonderen Unterschiede sind Dir am meisten aufgefallen?

Die Vorstellung, dass es eine ganze Community braucht, um ein Kind großzuziehen. Wenn in Nigeria ein Kind etwas falsch macht, kann eine andere, auch fremde Person mit ihm sprechen und es bitten, aufzuhören, und die Mutter oder der Vater fühlen sich nicht angegriffen. Man hat das Gefühl, dass jeder Mensch, sogar ein Kind, ein Mensch mit FreundInnen und Beziehungen ist. In den USA hingegen sind die Dinge viel individueller und die Familie im Mittelpunkt. Außerdem würdigen Menschen sich hier mehr, indem man zum Beispiel „Guten Morgen“ oder „Hallo“ sagt, während es in den USA akzeptabel ist, ohne Blickkontakt vorbeizugehen – obwohl man dort eine gewisse Privatsphäre hat, die man hier nicht hat.

Was mein Kunstschaffen angeht, muss ich mein Publikum hier anders berücksichtigen: Es ist viel lautstarker und fragt mehr nach, und es gibt kein gemeinsames Verständnis darüber, was wir betrachten sollten. Man muss diese Gespräche also so gestalten, dass sie in diesem Kontext einen Sinn ergeben, was wirklich schön ist. NigerianerInnen reagieren auf bestimmte Dinge, auf die Amerikaner nicht reagieren.

Du hast Anthropologie an der Stanford University in Kalifornien studiert und Dich dann der Fotografie zugewandt, bevor Du Dich dem Zeichnen und der Performancekunst zugewandt hast. Erzähl mir von Deiner Faszination für Anthropologie. Wie inspiriert sie Dich und Deine Kunst heute?

Einerseits hatte ich diese sinnliche und ästhetische Beziehung zu Objekten – ihren Geist und ihre Präsenz –, interessierte mich aber auch für natürliche Materialien. Anthropologie in ihren neueren radikalen Formen hat etwas wirklich Schönes – diese Beobachtung der Kultur und von Außenstehenden. Das Gefühl, als erwachsene Person in vielerlei Hinsicht ein Außenseiter oder eine Außenseiterin zu sein – als Schwarze Person in den USA, als Mixed-Race mit einer weißen Mutter –, macht die Dinge, die man beobachtet, zu etwas ganz Besonderem. Es ist schön, etwas aus der Ferne betrachten zu können, auch wenn man sich gerade selbst darin befindet.

Hat es auch Deine Leidenschaft für Masken geweckt, die in Deinen frühen Arbeiten oft vorhanden waren?

Ja! Ich habe mich schon immer sehr für Masken interessiert – ihre transformative und spirituelle Kraft und wie sie Räume in einer Gemeinschaft schaffen. Das spiegelt sich auch darin wider, wie ich über das Zeichnen denke – dass es ein Ort ist, an dem alles passieren kann und die Seite heilig ist. Dinge können hineingehen, herauskommen und sich verändern.

In Deinen Zeichnungen sind viele Läufer und Läuferinnen zu sehen. Wie inspiriert Dich Joggen, etwa für „The one where it’s spring“?

Ich interessiere mich dafür, wohin das Joggen den Geist und den Körper führt, wie es die Oberfläche entzündet – die Schönheit der Aktion –, aber auch die Frage, wie wir auf dieser Lebensreise zu uns selbst und zu uns selbst gelangen können. Sind wir auf dem richtigen Weg? Treffen wir uns selbst und manchmal auch nicht?

Es ist, als befände man sich wieder zwischen zwei Welten, oder?

Total. Da ich viel reise, schwingt das Gefühl des Nomadentums mit. Wohin laufe ich und woher? Warum die ständige Bewegung? Manchmal denke ich, dass es bequemer ist. Besonders als Künstlerin ist es so schön, sich inspirieren zu lassen, wenn man an verschiedenen Orten ist und so viele unterschiedliche Menschen trifft – es ist fast zu einfach. Es ist etwas Besonderes, weil wir davon profitieren, an einem anderen Ort zu sein, Kontakte zu knüpfen und Menschen zu treffen, die wie wir sind. Wenn wir reisen, verlassen wir uns selbst und finden uns wieder, aber in einer anderen Form. Du lebst ein anderes Leben, aber es ist eine Version von Dir, so wie Deine Freunde und Freundinnen Versionen von Dir sind und Du Versionen von ihnen.

Nach Deinem ersten Besuch im Jahr 2011 hast Du 2014 entschieden, ganz nach Lagos umzuziehen. Erzähl mir von Deinem Leben dort und wie es Deine Praxis inspiriert.

Hier zu sein ist wunderschön. Es hält viel Energie zusammen, weil wir nicht immer Licht haben. Wir haben nicht immer Wasser. Es kann hektisch sein. Bei diesen Herausforderungen kommt es zu einer Verdichtung von Zeit und Fokus. Ich mache auch große Ölgemälde, ein ziemlich neuer Teil meiner Arbeit, und male sehr schnell. Ich denke, es ist ein Geschenk, zu sehen, was innerhalb solcher Einschränkungen möglich ist, insbesondere für kreative Menschen – was man nicht hat, wird tatsächlich zu einer Öffnung für das, was möglich ist.

Ich finde es toll, dass Du so viel Schönheit in dem siehst, was manche als Chaos bezeichnen würden …

Manchmal geht man die Straße entlang, es ist heiß, es ist viel los, Leute sind auf dem Weg zur Arbeit oder was auch immer. Wenn ich eine ältere Frau begrüße, sage ich „Guten Morgen, Tante“. Und sie sagt „Guten Morgen, Liebling“. Die Art, wie sie es sagt, ist so süß und liebevoll. Es gibt ein Gefühl von tiefer Anerkennung und Fürsorge. Die Leute sind hektisch, aber es gibt diese Momente ... Wenn man in den Bus einsteigt, zahlt manchmal ein Fremder den Fahrpreis. Ich finde das wirklich bewegend, weil die Leute nicht viel haben und trotzdem diese sehr menschlichen Gesten machen.

Wie spiegeln Deine Zeichnungen dieses Gefühl wider?

Diese magischen Blasen kommen auch in den Zeichnungen vor. Du kannst sie sehen, aber auch in sie hineintreten. Sie führt Dich aus Deinem eigenen Befinden heraus und lässt Dich einen Moment anders erleben. Diese offenen Stellen in einer geschäftigen Stadt sind exquisit, etwas, das man in einem Dorf oder einer Kleinstadt erwarten würde.

Das Leben in Lagos hat auch Dein Interesse an Performance-Kunst geweckt, in der Du Deine Beobachtungen zum Ausdruck bringst. Wie erlebst Du das öffentliche Leben in Lagos und wohin würdest Du uns mitnehmen?

Wenn ich mich unruhig fühle, gehe ich frühmorgens auf den Markt, wenn die Leute noch aufwachen. [Ich vertiefe mich in] die Ästhetik, die Art und Weise, wie das Licht fällt, die Art, wie man in den Bus steigt. Sogar in einem öffentlichen Raum wacht jemand darüber oder verlangt, dass man dafür bezahlt, dass man sich dort aufhält, oder jemand hat etwas zu verkaufen. Ich mag diese Verhandlungen: Da ist so viel Bewegung. Es ist eher ein Tanz, eine Choreografie, fast so, als würde man einen Tanzkurs besuchen.

Frauen, Du selbst eingeschlossen, stehen bei Deinen Auftritten oft im Mittelpunkt. Warum?

Es begann mit meinen Beobachtungen zu Geschlecht und Ausdauer. Mein erster Auftritt, „Will I still carry water when I’m a dead woman?”, war ein Solostück, und weil ich mixed-race bin und nicht in Nigeria aufgewachsen bin, war ich mir nicht sicher, ob es relevant sein würde, also habe ich andere aufgenommen. Mir wurde auch klar, dass der Raum der Rituale und Maskerade in Nigeria eine wirklich interessante Öffnung für die Menschen darstellt. Ich hatte Lust, Performances zu machen, die es Frauen ermöglichen, im öffentlichen Raum auf eine Weise zu sein, die sie normalerweise in ihrem täglichen Leben nicht erleben würden. Wenn Du maskiert bist und Teil einer Aufführung bist, geben Dir die Leute Raum, sie entfernen sich. Du musst Dich nicht anpassen, die Welt passt sich für Dich an, und ich fand es wirklich schön und stark, diese Erfahrungen der Freiheit für andere Menschen zu schaffen.

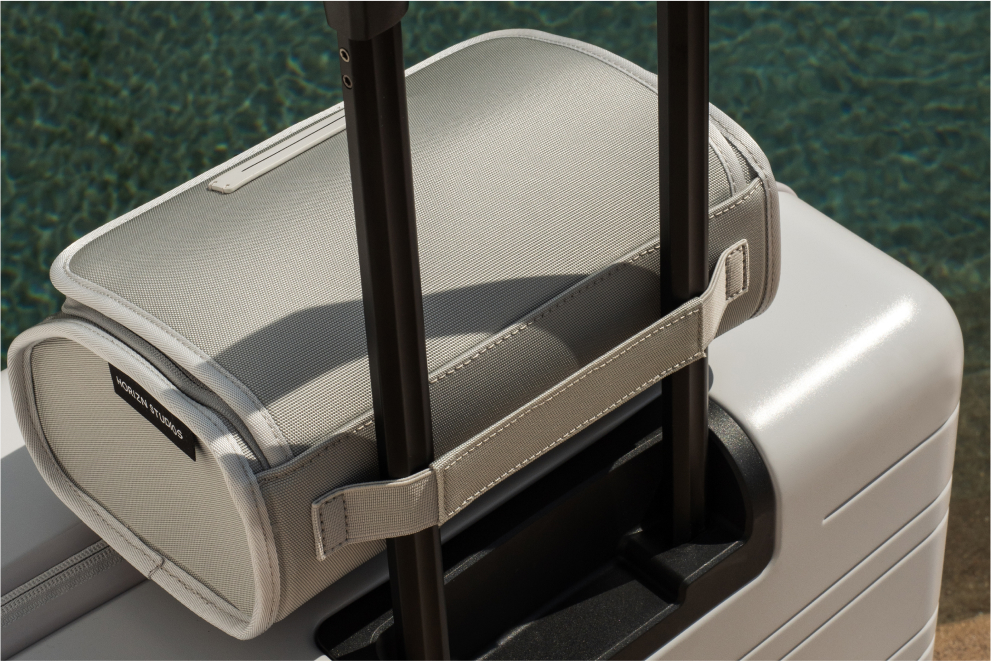

Wura-Natasha Ogunjis Kunstwerk „The one where it’s spring ist das Herzstück unserer neuen Artist Edition. Der gesamte Erlös der limitierten Gepäck Serie wird an Rolling Safespace (ROSA) gespendet, eine von Ogunji ausgewählte Charity, die weiblichen Flüchtlingen sofortige und direkte Hilfe leistet.